土吗,这国产9.1 -

《八角笼中》破11亿。

上映至今,大家对这部电影非常宽容。

剧作有不完整的地方,自动帮宝强回应了——“不能说太透”“要过审的”。

哪怕看到了缺点,也会说——“比上一部进步太多了”“宝强是真诚的”。

最关键的是。

很难让人不体谅他们——

一个走出大山的故事,一群追求生存权和发展权的人,还有王宝强真实的逆袭真实经历。

这些底层属性,让人无法苛责。

但。

值得深思的也在这。

为什么一个高铁贯通了,网络发达了,后浪们好像想去哪浪就去哪浪的年代。

进城,翻身,仍然会是如此焦灼的社会痛点?

或许我们该换个角度来看。

进一趟城或许容易。

但进了城,然后呢?

“八角笼外”的未来,就在我们眼前——

改革开放后第一批进城务工的农民工,逐步来到了退休年龄。

所谓的“退休年龄”,是城里人默认的60岁。

但农民工真的能够轻易退休么?

今年一则新闻,女儿看到54岁父亲手机里的求职短信。父亲说,坚持到干不动为止。

过去的农民工向城市流动。

奔向他们的未来。

然而站在未来,他们却又好像失去了立足之地。

城市,已经不再需要他们衰退的体力;农村,又没有多少可以糊口的岗位和保障。

他们要到哪去?

现在影视剧越来越缺少民工题材,今天Sir想要回顾一部直面社会的老剧。

01

进入城市

第一代农民工。

出生于6、70年代,参与了80年代至90年代的城市建设,他们的外出是为了家庭的发展,赚到的钱,用于整个家庭的经济开支。

2004年,一部由康洪雷指导,由范明、陈思诚、张译主演的电视剧《民工》,讲述的是第一、二代农民工进城打工的故事。

出生于60年代的鞠广大(范明 饰)就是第一代入城的农民工。

这个“广大”,真实地参与了“广大”农民工在中国社会的第一次转型时期的基础建设。

作为经济发展前沿的长江三角洲、珠江三角洲,便是率先发展起来沿海片区。

正是因此,城市打开了巨大的劳动力需求的缺口。

《民工》的外景取景地,也放在了广州——在电视剧里出现的广州火车站与海印桥。

这也是,“鞠广大们”出走农村的一次机会。

他所在工地赚的工钱,只留下自己微薄的生活费之外,都寄回了农村的家里,赡养父母、妻、子。

他也对于城市里的繁华与新潮,充满了好奇。

当广大回到农村将自己在城市里的见闻讲给乡亲们听的时候,他们像是听新奇事物那般,笑话着另一群他们永远无法触及的人,与生活。

广大身上还拥有着千百年来农民身上的朴实欲望,他以为,只要自己忍耐住城里吃的苦,就会有以后的甜。

他在一次喝醉后,与工友聊天。

自问:“城里有啥好,没有爹妈,没有老婆孩子,连个敞亮地儿都没有。”

停顿了几秒后。

开始大骂自己:我就是贱,我贱我想这样。

工友劝他,不许这样说。

你想当城里人嘛,你就是想当城里人了嘛。

城里人,有钱。

有了钱,生活就都好了。

所以,在他们看来,成为城里人,就等于成为了有钱人。

当第一代农民工进城打工赚钱,就是他们认为可以最快进行“阶层跃迁”的方式。

通过在城市里的奋斗,他们就能获得在乡村里的体面生活。

但由于从事体力工作,而“被动”成为社会底层人员,而不被尊重,被社会边缘化。

渴望财富,并不丢人。

但,这笔通过血汗赚取的工资,是否能用在自己的身上或是用于日后养老?

实在很少。

电视剧里,广大在外打工的积蓄,供儿子高考复读,可复读三年下来,依旧没有考上大学。

在现实中,他们的花销也并不能都花在自己的身上。

从养家,到为孩子的教育、结婚等,占了大部分开销。当因劳动造成身体损耗,出现病症时,他们也并不敢花大钱在城市的大医院里治病。

并且,在城市的经济增长过程中,农民工的工资涨幅也不大。

他们干着风险最高的体力活,却常常被拖欠低廉的工资。

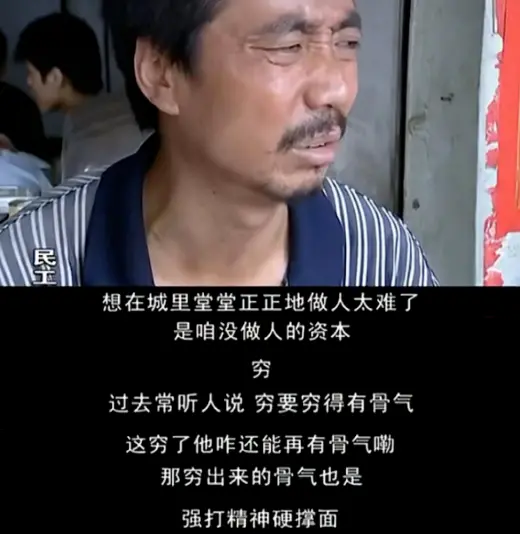

想在城里堂堂正正地做人太难了

是咱没做人的资本

穷

过去常听人说 穷要穷得有骨气

这穷了他咋还能再有骨气

那穷出来的骨气也是

强打精神硬撑面

可,就算如此。

他们还是想要在这活下去。

第一代农民工成为中国城市化的开始,但永远不会是结束。

02

悬浮城市

刘震云在《我叫刘跃进》里有这样一段关于在工地上打工的刘跃进的心理描写——

刘跃进指指远处的建筑工地

“看见没有?那栋楼,就是我盖的。

刘跃进这话说得有些大,但大而笼统;远处有好几幢CBD建筑,都盖到一半;

其中一幢,虽不能说是刘跃进盖的,但是刘跃进那建筑队盖的,正因为笼统,你可以理解刘跃进是工地的老板,也可以理解刘跃进是一民工;

但刘跃进两者都不是,就是工地一厨子,但一厨子也可以模棱两可这么说。

他渴望让自己成为这个城市里的一员。

尤其是在参与了这座城市的建设,看着这一栋栋高楼拔地而起,他却无法融入这座城市,留下自己的姓名。

在90年代后,更多年轻的农民工看到了城市“红利”,从农村出来打工。

他们成为“第二代农民工”。

因为没有了与土地过多的感情,所以他们的命运与城市的关系,有了更密切的结合。

北京奥运会时期,水立方与鸟巢是这一届奥运最具奥运光彩的建筑物,但也是巨大的民工聚集地。

2007年底,所有比赛场馆和相关设施搭建完成后,农民工们即将离开这里,奔走他乡。

在中国新青年报的《水立方鸟巢农民工》新闻,记录了几个零散的细节:

关于工资——

“奥运工地与其他工地没啥区别。”一位离“水立方”不远处工地做工的老人搓着手说,“在奥运工地做杂工活儿每天约五、六十元钱,这和其他工地的标准差不多。但和别的地方比起来,这里的工钱还没出现过被拖欠的情况。”

关于吃饭——

不一会儿,每个人一只手端着缸子,一只手抓着3个馒头就回来了。半缸白菜炖粉条,大家一边掰下馒头往嘴巴里塞,一边拿了杯子倒点二锅头就着菜吃。

在“大鸟巢”干活儿的工人每顿还有肉。“我们跟他们当然不一样了,他们规格高。”大家也七嘴八舌地说开了。

关于衣着——

这些地摊的生意都不错,每个地摊都围着很多民工。他们常常是当场就试,再砍下几块钱的价就穿了走。“这四块钱一件的毛衣,十几块钱一双的鞋,都是旧的。”一位30多岁的摆摊男子说,“我们这就是在做好事,商场里上百块钱一双的鞋他们哪买的起,这些鞋都好好的,他们穿这就行了。”

这些生活的细节拼凑出了在奥运基建之下的农民工缩影。

他们参与、建立了北京最繁华、绚丽的项目,但他们还没来得及看到这场璀璨,就要为了生计奔赴下一个工地。

在《民工》里,作为“二代农民工”的鞠双元,就是新一代进入城市打工的农民工,他对城市有新的憧憬与希望。

双元这一代,与父辈不同,对于土地的眷恋、依赖减少,追求在城市的自我发展与实现自我价值。

有这样的一个细节。

工地上的房子终于建好,包工头跟他们说:“兄弟们,今晚上可以搬进去住了!”

但,这是他们的房子么。

他们带着自己铺盖卷,一窝蜂跑了进去,但里面,不过是铺了木板、塑料布的毛坯房。

双元短暂地兴奋,跟着工友们在这样的毛坯房里蹦蹦跳跳,唱着自己改编后的《愚公移山》。

鞠广大看着群魔乱舞又没有规矩的儿子,猛地扇了双元一巴掌,而双元瞪着愤怒的眼睛,面对着镜头,变得更加疯狂了。

望望头上的天花板

猜猜脚下我们铺的砖

盖楼难哪,赚钱更难

让城里人为我们感叹

他的愤怒来自哪里?

是他们走出了山沟,经历了繁华。

又清楚地知道自己始终都是局外人——

在这个都市中,漂亮的女人、优渥的金钱,是他永远无法触及的另一个世界。

当双元在城市里,找到了一个洋气的女友并与她结婚后,再次回到城市打工。

他以为自己获得了好处。

但,因为没有办暂住证,而被警察拘留时。

这一张“暂住”。

又将他打回原形。

城市并没有那么容易就接纳他。

而,他从城里娶回家的姑娘,也没有那么容易被故乡接纳。

他们悬浮于城市之上。

却也不曾在故土扎根。

03

离开,离不开的

不论是“第一代”还是“第二代”农民工,他们都要面对一个问题——

离开城市,回到家乡。

第一代农民工的回乡,是一种“衣锦还乡”的回归,但也可能是一种“走投无路”。

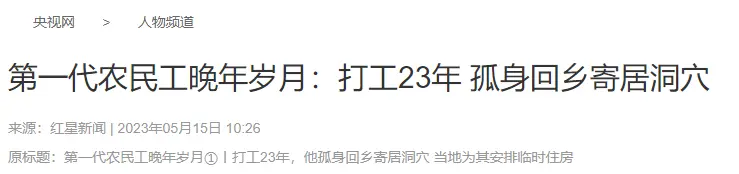

央视新闻网的一则新闻,吸引了Sir的注意力。

一位出门在外打工23年的农民工冯必全,回乡后发现家里的土房也已经塌了,在外地打工的多年,也并没有留下多少钱。

吃饭都困难,更别说修房子了。

所以,现在就只能在山洞里居住。

在新闻一出之后,冯必全被村委会安排了临时住房,并正在核实情况为他办理低保。

并且经过村委会负责人介绍,他可以去附近的农场打工,日薪80元。

少小离家老大回,如今乡里却已经没有了自己的容身之所。

也许,冯必全的经历是个特例,但并不会是孤例。

在农民工入城的打工热潮开始后,家乡的土地就只剩下了老人与孩子,年轻劳动力的离开,农村的老龄化与留守儿童的问题,一直是棘手的现实。

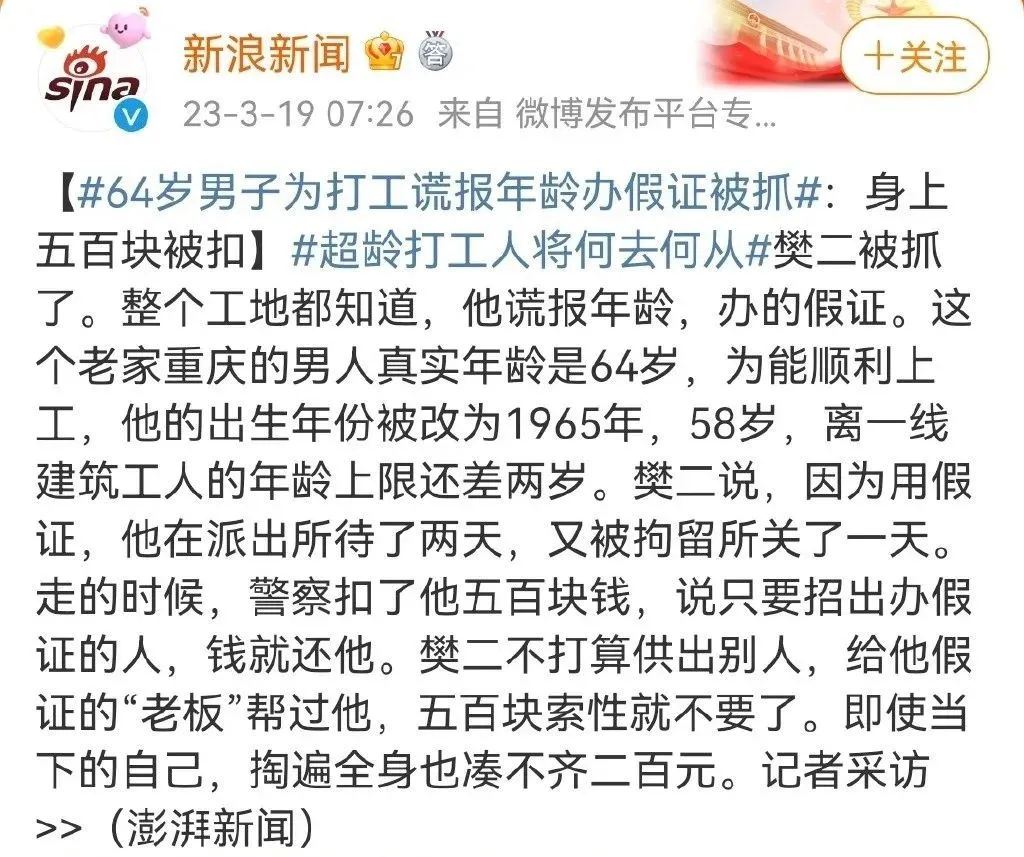

如今,当第一代农民工超出了工地年龄的最大限度,工作技术上又不如年轻一代农民工时,再回到已经荒芜的故乡时。

更是难上加难。

为了活,还是得留在城市里。

进退两难的,并非是“一代”的问题。

二代,在城镇里的归属感,虽然在一定的财富积累上有可能实现。

但,由于第三代的孩子,只能在老一辈的身边,所以,他们不得不继续回到乡村,在短暂的家人团聚后,又选择在新年后离开。

央视曾经播出过一部以农民工为主题的纪录片——《三姐妹的故事》。

记录了1997年开始,三姐妹进入城市打工后十六年的人生历程。

从她们的17岁,一直到30多岁。

还是少女的她们,在广州东莞的电子厂打工。

在流水线上一待就是10个小时。

年轻时春节,她们还会因为爸妈、亲戚等着自己吃团圆饭,而雀跃,开心。

成家、有孩子之后,她们离开的脚步变得缓慢又沉重,一步一回头地望着自己的父母,幼儿。

在三姐妹里,混得最好的大姐,在西藏开饭馆,没日没夜干了几年后,终于在家乡的镇上买了一套20万的房子。

她是成功从农村走出来的人,留在了镇里,并且,她永远也不会再回到农村了。

大部分的第二代农民工终于实现了离开乡村,融入城市的梦想。

但,对于他们来说。

身份的突然转换,并且,故乡的土地也已经荒废。

当这种突然而来的身份撕裂时。

城市是否又能完全地容纳他们呢?

他们,与第一代的农民工不同之处就是。

在城市的前路茫茫,而关于乡村的后路,也渐渐不再属于他们。

04

命运

在第一代、第二代,甚至第三代的努力下,是否真正能改变命运。

或是,在未来出现真正的中国农村向城镇化的演变?

在学者仇凤仙的调查报告里——

能实现“阶层跨越”的,不到20%。

她解释说,第一代农民工是否实现“代际跨越”,以孩子在外上大学、在城里有正式稳定的工作为指标。

她提供的调研数据显示,第一代农民工孩子中,63.5%的在外务工,在党政机关、事业单位上班的仅5.1%,自己开公司的仅2.9%……

前段时间,有这样的一则新闻——

北漂骑手奋斗20年,供养儿子大学毕业后,最后,儿子还是成为自己的同事。

后来父亲解释道,儿子是报考了成人高考,拿到了成人教育的本科文凭,在北京没有什么竞争力。

“阶层跃迁”虽然作为一个非常功利的行为,去判断“努力价值”,但,这也是非常锐利的观察角度。

能完全突破这样阶层的人,却并不多。

鞠双元在屡次高考失利后,认定自己绝对不要过父母这样的日子。

可最后,他还是与父亲一样,在同一个工地打工。

鞠广大认为,这一代的苦自己吃了,忍了就得了。但儿子必须要有出息,必须要成为一个大学生,改变家族命运。

但,儿子还是走上了这条路。

究其原因,也许有很多。

家庭教育,由于父母长期外出打工,留守儿童在隔代教育下产生的不良情绪,与父母教育的缺失;

师资问题,乡村教育的局限性,让孩子们在高考时就失去了在一线城市里的竞争力;

等等......

都导致了“寒门子弟”想要实现阶层跃迁的种种困难。

在《三姐妹的故事》里,出现了二代农民工孩子的身影,在父母的努力下,她已经可以获得无忧无虑的物质生活。

父母同意让她学习音乐,通过艺考,上大学。

她获得了与其他孩子不一样的起跑线。

但,最后的选择(纪录片截止到2013年),她想回乡镇做一名老师。

你可以学音乐 考大学

只要有能力可以去读大学

你想出来学什么

我们也同意

但是有一点

就是说不当农民

从乡土而来的祖辈,一次次地在土地里,获得了一代又一代的生命。

但从农民和农民工对子女的态度上。

你能看到他们对自身阶层的自卑,乃至是恐惧。

是必须要逃离的命运。

如今的现代生活之下,农民、农民工,这样的词语慢慢在大众主流中被割裂,消散。

他们并不是主流声音,甚至,他们的命运,在与乡村的土地一起,被消解,消失。

他们如何安度晚年。

落叶如何可以归根。

当人们走出乡土的土地,来到了城市,这片金贵的“土地”上,这里的土地,是否也如故乡那般,而不辜负到此的“命运”?

当我们一次又一次地关注、强调着“农民工社会保障”的问题时,只不过是——

让那些疲劳的人,获得休息;

让付出的人们,也能获得该有的公平。

那土地再次给养疲惫的灵魂,让乡村存在的有意义。

路遥的《人生》最后一段里,高加林一下子扑倒在德顺爷爷的脚下。

“两只手紧紧抓着两把黄土,沉痛地呻吟着,喊叫了一声‘我的亲人哪......’”

他喊的不是去世的爷爷。

而是,这片土地。

和这片土地上所有的慈悲。