他又疯又“贱”,却有趣极了 -

老六:我就是个编书的

他这样形容自己:「既疯且贱」。

12月的开头,我们聊一聊老六--张立宪那个老六,《读库》的主编,老六。

这个外号虽可以用来骂人,但人家是正经称呼,只是好巧不巧,跟网络撞了梗。

(放这张,真不是黑粉)

大学时代,他在宿舍里排行第六,故被称为「老六」,他很喜欢这个称呼,后来连微信公众号的名字都叫「六格拉底」。

喜欢老六的人,陷于才华,忠于人品,但不会始于颜值。

他曾调侃自己是个「长得像社论的男人」,不招女孩喜欢。

老六还是文气了,一般人在他脸上也看不出什么社论,私以为,他跟买瓜的「华强」倒是有些神似。

没有冒犯人长相的意思,作为《读库》六年的老粉,我反而觉得,这反差感的魅力着实抓人。

老六全靠里子圈粉,一点不掺假。

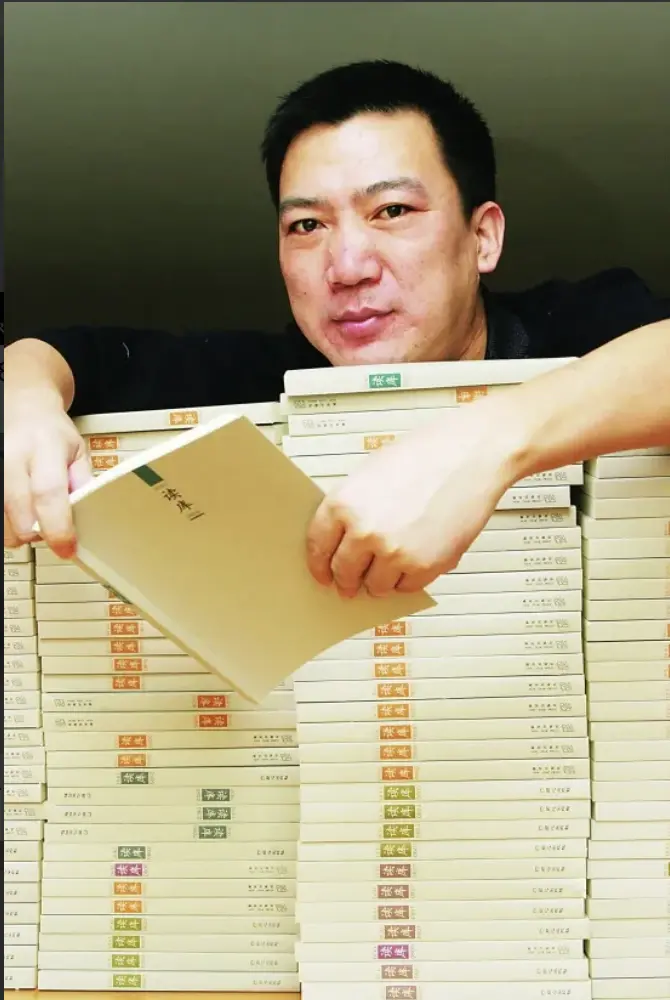

正如他所设计的书一样,封面简简单单两个字,没有序,没有跋,没有隆重的作者介绍,翻开来就是实打实的文章。

用这样的方式读老六,才有味道。

01

老六是标准的「六八一代」--出生于60年代,将青春挥洒于80年代的那批人。

那一代人的青春都挺畅快的,尤其是文艺青年,你能肉眼看到国家正在崛起,明天实实在在的会比今天更好。

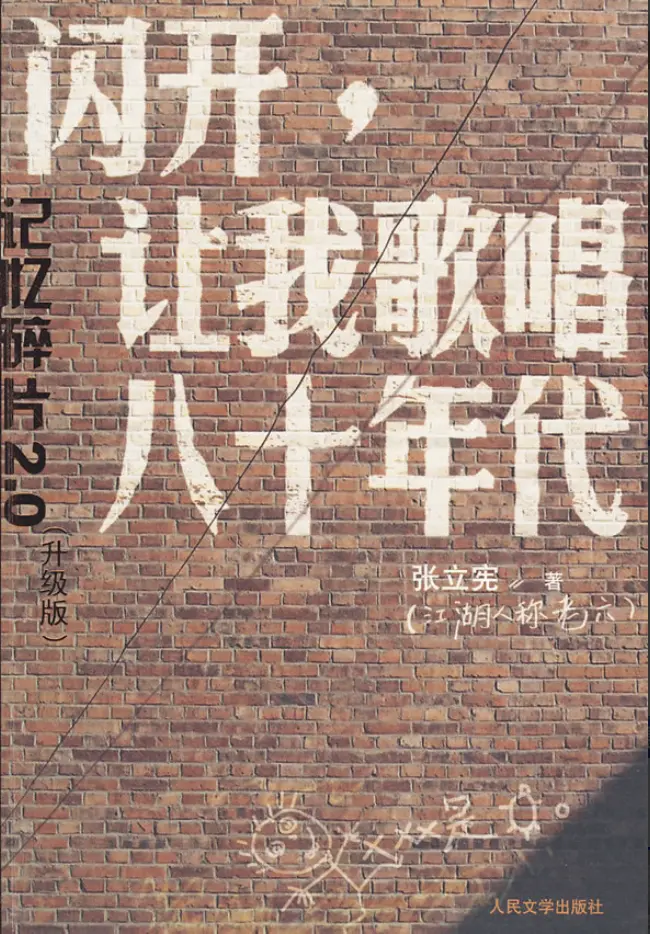

后来老六还专门写了本书《闪开,让我歌唱八十年代》,不用猜也知道,这是一个老男人在面对青春逝去时,最后的倔强。

老六是河北人,农村孩子,本没什么机会跟文艺扯上关系,但他父亲是真的热爱学习。

父亲年少时,便梦想着靠知识安生立命,但15岁那年就不得不辍学,养家糊口,成年后手头宽裕些了,还参加了自考、函授。

家里面再怎么拮据,订报订杂志的钱都不会省,《旅游》、《文史知识》、《中国少年报》...这些是少年老六看世界的窗口。

18岁那年,老六「勉为其难」去了中国人民大学新闻系,因为那一年北大中文系没招生。

入学后不久,他就跟一群新瓜蛋子一起,被闷罐车拉到山西临汾军训。

广阔的黄土地上,他们一脸严肃,听从号令,内里却是沸腾的:一定要好好读书,成就事业!

那是个出版业的黄金时代,一本书卖个三五万本,太正常了,做个图书编辑既光鲜,又有钱赚。

大学毕业后,他被分配到《河北日报》,一个月工资和奖金加起来120元,衣食无忧。

两年后,国家普调工资,每个月的收入突然成了六七百元!

说不上幸还是不幸,彼时的老六失恋了,不用把钱捐给那风花雪月的事,干脆全用来买书。

那时候书价便宜,中华书局20册一套的《资治通鉴》58.2元,精装的《剑桥中国史》9本才一百来块,《伊加利亚旅行记》两本才3块钱...

在老六的回忆中,自己「从来没这么款过」。

身边都是饿狼般的文艺青年,好书都得用抢的,关系贼铁的,才会帮你「暖」两本。

暖,是他们自创的黑话,淘到心仪的书得像母鸡孵小鸡似的,牢牢摁在身下,迈克尔·泰森来都抢不走。

兄弟们之间的battle,自然也是炫耀书,随口就能背出一大段,那是绝对牛逼的,饶是背不下来,那你就得从书堆中准确找到那本书,并且掰到那一页给大家念,要是掰都掰不着,就没脸混了。

那是一段快乐的时光。

28岁那年,老六决定告别--他不想过那种一眼就能看到底的生活。

从体制内的安稳,到居无定所的北漂,踏出这一步好难,老六对自己真狠。

02

成为「京城交际花」,那是后来的事情了。

刚来北京的三年多,日子挺苦。

住所换了四五处,睡过地下室,住过合租屋,最不济的时候还借过别人的办公室凑合几晚。

一个人,一个包,全部家当,「像风筝在空中飘来飘去」。

媒体行业几乎都混过,报纸、杂志、出版社、电视台...职务好赖都有,风光的时候还混到了现代出版社的副总编辑。

做这一行想要出头,嗅觉要灵,眼光要准。

2000年,老六策划了两个爆款:《大话西游宝典》和《知乎者也罗大佑》,前者自不必说,刚发行就是30万册,而后者刚上市就遇上了罗大佑第一次来内地开演唱会,销量可想而知。

老六出息了,手头的牛逼作者一抓一大把,那时候网络很时兴,这帮「孙子」整天沉迷,跟网友打得热火朝天,到了交稿日期,两手一摊。

老六被逼无奈,亲自上网追杀,不小心自己也成了网迷。

在文化圈混开之后,老六成了「老男人饭局」的活跃分子,陈晓卿、王小峰、罗永浩...这帮人整天混一起,为了方便约饭,老六专门在bbs上创建了个「饭局通知」的版块。

每逢喝多了,老六就会带头唱起罗大佑,一个个泪眼婆娑的。

「无数个夜晚,我早早来到饭局地点,一边等人,一边思考人生;等你来了,一边喝酒,一边探讨人生;我们醉了,一边失忆,一边怀疑人生。」

在一盅盅酒里,时间唰的一下过去了,回头望望,混得也挺好:

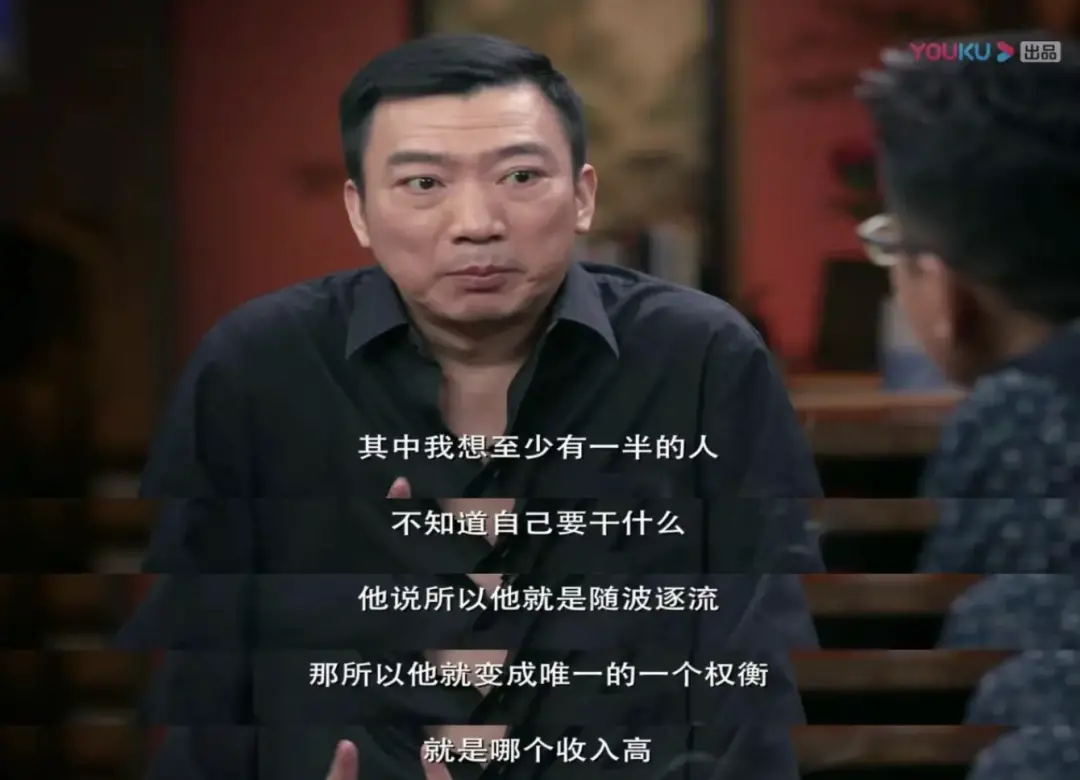

年轻时才华横溢,品学兼优,后来功成名就,有了安身立命的财富,也有了跟外界掰掰手腕的能力,但内心里偏偏垮塌了。

人家一招呼「哎~老六,来我这儿当主编吧」,薪资不错,去了;

「一起攒本杂志吧」,蛮有意思,可以;

「合伙做个网站吧」,挺潮流,试试。

不怕没饭吃,不怕没钱花,但都是被选择的,饭都是喂到嘴边的,自己真正想做什么,稀里糊涂。

长久的焦虑之下,老六觉得自己陷入了「脆弱凄惶的至暗时刻」,老男人的饭局不香了,想找人聊聊,短信犹犹豫豫两天才会发出去。

人到35岁,必然要「死」一次的,要么是心理死亡,一辈子好赖就这样吧,沿着直线走到75岁被埋葬;要么就「挥刀自宫」,清清爽爽的重新活一次。

反正,横竖是死。

2005年,老六36岁,他又高升了,人生混到了需要去学习一下「期权」的程度。

某天晚上,他乘坐大巴车从石家庄去北京,天降大雾,原本三四个小时的车程,走了八九个小时。

抵达终点时,他的未来也仿佛穿越了迷雾般,变得清晰了。

他辞去了将要入职的新工作,窝在家里谁也不见,完全沉浸在未来的构思中。

三四天之后,《读库》的基本框架完成了。

无论后来的《读库》遭遇了什么,以后能不能走下去,老六始终觉得,这是当年的他所做的最酷的决定。

36岁怎么了,「死」得起。

03

「我想做更像一本书的书,或者叫就是一本书的书。」

这话听起来挺废的,实则挺损的。

在出版界浸淫多年,老六深知自己造了多少孽,明明是本烂书,还要昧着良心吆喝。

他想做出对得起读者,对得起作者,也对得起自己的书。

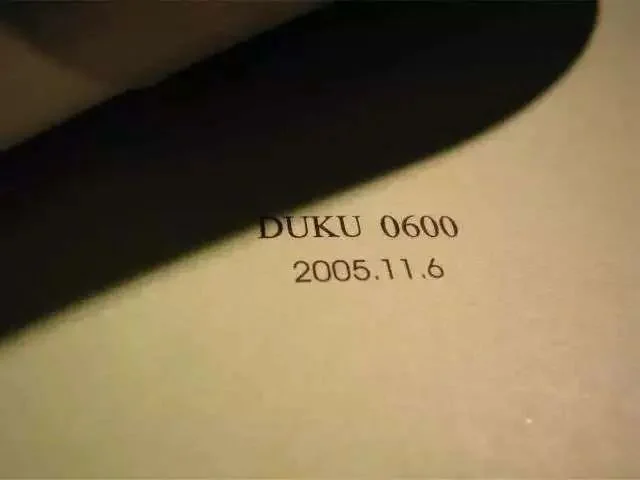

2005年11月,试刊号《读库0600》出炉了,野心不大,印了两千本。

至于销售,他抱着热乎乎的书,跑去三联书店摆摊,难度无异于「360跑到腾讯去卖东西」。

在他的预想中,撑死了卖出100本就不错了,结果那天卖出了300本,老六开心得直哼哼。

不得不佩服老六的眼光,《读库》正式刊第一期的选题,他就邀请东东枪去跟踪采访郭德纲。

彼时的郭德纲还没红呢,他的天桥乐剧场冷冷清清,半年后《读库》正式发刊,郭德纲也大红大紫,各大媒体的通稿满天飞。

但他们描述的郭德纲独一无二,那是未被肆意消费,未被恶意曲解,未沾染过丝毫名利的郭德纲。

《读库》刚开始时,老六一个人就是支队伍,所有书的策划、选题、组稿、编稿、排版、校对、装帧、设计、印刷、宣传、发行,一整个闭环他独立完成,堪称出版界的奇迹。

甚至连邮寄都是他自己来,每天在家写快递单,装包裹,再拎去邮局寄书。

老粉说,老六的字迹当真丑得吓人,但他们对老六的认可,也是从这时开始慢慢累积的。

把一个品牌做响,可太难了。

同样是2006年,老六因为分销商的回款不及时,差点让《读库》未满周岁就夭折了。

绝望到极点时,他在微博上写道:「遇到点情况,请大家耐心等候,这是个特殊的行业,具体到某一本书或某一套书,其命运的脆弱之处,甚至还比不过街头卖煮玉米和烤红薯的无照小贩。」

为了咬牙捱过去,老六又打起了工,薪水除了交月供,余下的都砸在书上。

好不容易缓过来了,2011年7月,北京的一场暴雨让库房损失惨重,八成库存全泡了汤。

老六形容当时的感受:肝肠寸断。

许是经历了诸多艰难,老六越发把《读库》当成患难之交。

他制定了「三有三不」原则:有趣、有料、有种;不惜成本、不计篇幅、不留遗憾。

跟着老六一路成长的人都知道,这套书越来越刁了,选题也越来越「不讨喜」。

他们关注的永远是热点之外的,应该被大众关心,却始终被媒体冷落的话题和人群。

柴静形容说:「那是一种披肝沥胆的真实,不是名家思考半个月能写得出来的东西,你没有经历,世界就不可能向你显示这一面。」

为了保证其严肃性,「文艺青年」老六把文艺都舍了:「文艺真的不重要,特别是用文艺表现出来的文艺更不重要。」

直到今天,公司的队伍壮大了,老六依然坚持每一篇稿子都是自己编辑的,抠字眼,抠装帧,抠纸质。

他形容自己:「既疯且贱」。

18年了,老六的口碑就是这么做出来的。

2019年,老六没一件事是顺心的,被敲诈,被暗算,还面临着工作量惊人的搬迁。

「可我本来就是个编书的啊...」老六欲哭无泪。

那年11月4日,老六公开发表求助信。

善意如潮水般涌来,有人提供新库房线索,有人二话不说直接打钱过来,老六都拒了,他希望用商业手段来解决商业问题。

《读库》全线8折,优惠给到读者,筹措的资金解决自己的问题。

老六体面,做书跟做人,一点不磕碜。

04

《读库》还能做多久,老六也说不准。

手捧纸质书的人越来越少了,这注定是个日渐凋敝的行业。

在短视频泛滥的时代,想用严肃的文字吸引眼球,无异于虎口夺食。

但无论如何,老六都坚信,读书是这个世界上最不坏的事情,精神与人格的养成,离不开阅读,艰涩的阅读。

老六当真是把自己交给书籍了,拒绝被收购,拒绝上市,纯粹做自己。

这样的人,我们习惯称之为「理想主义者」。

老六不喜欢这些轻飘的恭维,他觉得所谓的理想主义,无非就是把事情做出来,把理想实现了才叫理想主义。

50多岁的男人了,不会把时间花费在虚头巴脑的空想上。

只要精力还够,想象力还够,就把手头的书做好,做完这一本,再做下一本。

在这件事上,鼠目寸光一些,无妨。

《读库0600》的试刊号上,老六夹了个私货,扉页的一角写着:2005年11月6号。

这是老六36岁生日的日子,他将《读库》视为自己重启的人生。

18年后,他依然在这条路上努力朝前看:

「干这个挺快乐的,先这么干着吧。」