陈思诚:《解密》是我迄今为止的创作峰值 -

距离正式上映还有一周,电影《解密》于本周末开始了点映之旅。

毒眸在更早的时候与本片的导演陈思诚进行了深度对话,了解到了《解密》创作背后的故事,对中国电影工业化的启示,以及陈思诚对自己未来的理解和规划。

《解密》是一部难以用类型去定义的电影,非要说的话,最接近的说法大约是人物传记片,但这个传记的主人公又并非常见的真实历史人物,而是同名文学原著中的虚构人物。

它当中既有现实主义源流浸染下中国电影中相对少见的展现想象力的部分,也有对于家国情怀的新表达。

用陈思诚的话来总结,“我觉得至少我这次跟团队用了一个相对有限的资金成本,想做出一个在视听感受上,在各个方面都不输好莱坞大片的一次尝试。我们想打破‘这种大片就一定得是好莱坞才能拍出来’的定律。但我们以这样的标准,做出来的其实是非常本土化的表达。”

这也是陈思诚拍电影的第十年,他的风格无疑已经给中国院线市场打下了深刻的烙印,无论是他监制还是导演的作品总会被以“陈思诚电影”的共同符号所认知。而他也正在试图突破这一符号,在自身商业价值完成证明之后,迎来了纯粹创作考量上的井喷期。

个体与时代的关系

陈思诚第一次读到麦家撰写的《解密》原著,还是2003年大学刚毕业的时候,这本书给他印象最深的地方就是它采用了采访体的方式写作,让这个故事在观感上变得真假难辨。

接近20年之后决定将它改编成电影,陈思诚在影片的“缘起特辑”中阐明了重读原著所提炼出的,特别打动自己的母题——每个人都是独特的密码,这一生就是解密的过程。

陈思诚与《解密》原著小说作者麦家(图源:豆瓣)

陈思诚与《解密》原著小说作者麦家(图源:豆瓣)

陈思诚向毒眸进一步阐释了这一母题,“这是我自己对那个时代的感受,核心是一种个体在时代下命运的无力感,那种被驱动感。”

陈思诚也透露,目前他正在筹备的后面几个电影项目也同样在试图去寻找个体与时代的关系,只不过可能是不同的个体、不同的时代。坦白说,在全球经历了特殊年份的考验之后,这或许是这一代导演都无法避免去共同思考的母题。

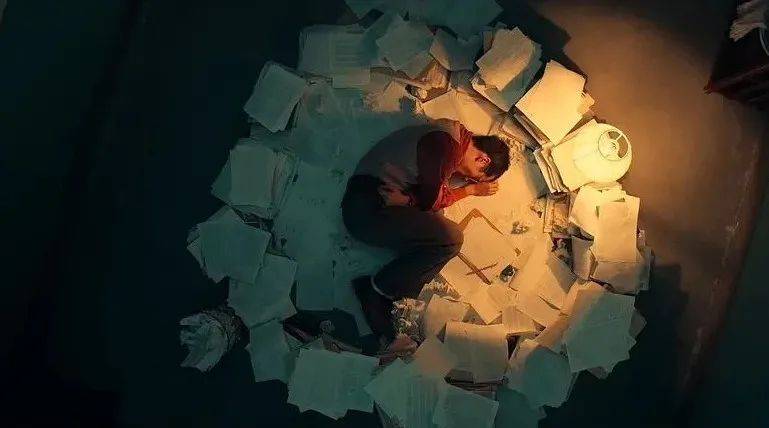

《解密》讲述的是一位数学天才容金珍,从年少求学到进入祖国密码破译事业的完整人生旅程。他将一生奉献给了数学与密码,沉浸其中也毁灭于其中。

“电影对我来说就像数学对容金珍一样重要,它已经完全浸入我的生活了。只不过我从来不觉得我是像容金珍一样的天才,我只是一个普普通通的创作者。”

陈思诚对《解密》付出了作为一个普通创作者最大的努力,他将《解密》形容为自己人生到目前为止创作的峰值。如何衡量这种峰值?陈思诚的答案是用力程度和用心程度。

回望过去拍电影的生涯,陈思诚明确地意识到,对待不同的项目,需要不同的创作状态,每一次考验的能力维度也都不一样。

比如《唐人街探案》系列面临的困境是,需要在更有限的时间和资金约束下把它呈现出来,尤其是在美国和日本拍摄的第二部和第三部。所以它不能有太多的创作试错空间,只能把无限的东西浓缩在类型制作里。

《唐人街探案2》剧照(图源:豆瓣)

《唐人街探案2》剧照(图源:豆瓣)

而像他监制的《误杀》系列、《消失的她》和《三大队》,因为都在一个比较垂直的类型里,所以只要完成这个类型应该有的诉求就可以了,“比如《消失的她》就应该凌厉,像手术刀一样切得精准;《三大队》应该是一个相对纪实性的风格;而这次《解密》,它既有年代的跨度,又有真实和梦境场景的交错,尤其最重要的是它还有深刻的家国情感和个体情感。所以要拿出全部的气力去拍,绝对比类型片累。”

成本我放在后面

“累”可以体现在很多方面,而这一次陈思诚的前提是,把成本和商业上的计算放在更靠后的位置,这必然会进一步加剧创作和制作过程中的“累”。

“好像大家都觉得每一次我看起来都算得挺准的,但其实没那么准。我要是真的准的话,也不会有《外太空的莫扎特》了对吧?尤其是这一次,对于《解密》,我把成本和商业性都放在了后面。”陈思诚表示。

“不计成本”最直观的地方,一定是美术置景的部分。

片中容金珍工作并生活的“701”,主创没有采用棚内布景的方式,而是外出寻找视觉风格相近的实景,再进行搭建,“我希望能在一个镜头里体现701内外的关系。所以这就要求我们必须去寻找实景,我拒绝棚内跟棚外的那种用剪辑嫁接的方式去呈现。这是一开始我就很明确要的美学风格。”

作为一部贯穿容金珍一生的影片,主场景变换数量比一般的电影也多得多,随之而来的是全组的大转场。据陈思诚透露,《解密》全程基本是顺拍,全组一共经历了11次大转场,“我们可能会为一场戏,比如说希伊斯家的景,全组都转到上海,还有为了金珍的大学校园场景——那是一个真实的,有百年历史的大学校园——全组转到杭州。只有无限地接近真实,才能达到那种真实感,别无他法。”

为了配合美术关于真实感的呈现,在摄影和剪辑的角度陈思诚也做了相对突破性的尝试。“除了个别的枪战戏之外,这部电影95%都是单机拍摄的,强化演员的表演与调度,减少了所有的蒙太奇,减少了所有的插入性特写,减少了导演角色的存在,尽量让摄影机跟人物走在一起。”

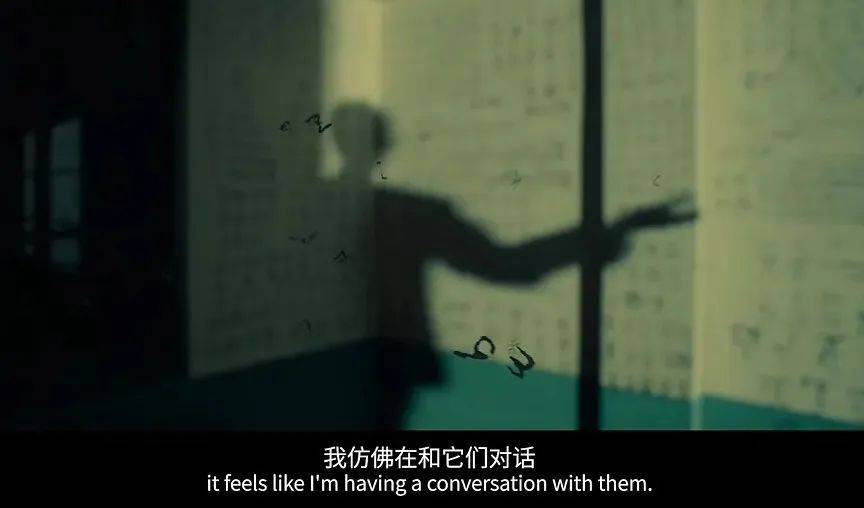

与此同时,《解密》的气质追求也远不止写实,片中现实与梦境的结合尤为复杂。《解密》中前前后后一共出现了十次梦境,也是电影里颇为华彩的段落。这其中,一些场景是通过后期特效的方式实现,也有一些场景通过棚内布景的方式实现。

比如其中最突出的一段红色海滩梦境,要寻找到适合的红色沙粒,比想象中困难许多。剧组最开始试图去寻找真实的红色海滩,但实地考察之后发现无法达到想象中的效果,转而选择棚拍。但棚拍也需要调整好灯光、海浪和沙粒之间的适配度,在真实沙粒的基础上进行染色,营造出真实存在这片红色海滩的质感,前前后后历经了无数的测试与调节。

还有音乐方面,《解密》当中的配乐使用了Beatles的歌曲,这是Beatles第一次给亚洲地区的影片授权使用音乐作品,可能也是目前存世版权价格最贵的音乐作品之一。

从拍摄流程来说,作为一个相当庞大的剧组,陈思诚仍然认为《解密》只是在践行着电影工业化的初级阶段,达成了流程上的基本规范。不过,有一个相对创新的方式,被陈思诚应用于片场之中——用音乐的节奏来统一各工种的节奏,从而准确传递导演意志。

“我在写剧本的时候,有一个十一首歌的歌单。我边写剧本边反复地听这十一首歌。后来我在片场的时候,会让团队准备一个大音箱。”陈思诚提到,“每当有人说不知道这场戏是什么感觉的时候,我会让大家先听一下音乐,一起找这场戏需要的感觉。拍摄到后来,演员也知道行走的节奏、台词的节奏。推轨道的人、掌机的人也知道用什么节奏去跟演员配合。我觉得有的时候,当很难用语言来表达想要的节奏时,音乐反而是一个更准确的方式。”

陈思诚认为,对现在的他来说,一个电影的时间性比空间性更重要。意指电影当下的票房影响不是最重要的,而是过了多少年之后,这个电影还有没有人去看它,还有没人去想它。这也是他选择“把成本放在后面”的本质原因。

作为导演的陈思诚

希望自己的作品能“留下来”,是现在这个阶段的陈思诚考虑得最多的事情。

尽管在观众的眼中,好像每年市场上都并不会缺席“陈思诚电影”,但实际上仔细看看,真正作为导演的陈思诚,拿出作品的频率没有大家想象中那么高。

从2014年的《北京爱情故事》上映,陈思诚开始了自己的电影导演生涯,至今刚好十年。从爱情片到悬疑片、奇幻片,再到《解密》,陈思诚走过的创作路径并不重复,他从来不愿意被类型框定。

《北京爱情故事》剧照(图源:豆瓣)

《北京爱情故事》剧照(图源:豆瓣)

他充分认同一个逻辑——商业模式和艺术创作并不是绝对对立的,如果一位创作者在商业上获得了一定程度的成功,就会有更大的空间去实现自己真正的表达。

最早拍《北京爱情故事》是因为电视剧先行取得了成功,彼时他才刚刚开始接触“IP”的概念,认为将电视剧故事延展为电影大有可为;后来拍《唐人街探案》,是因为一直以来都想拍侦探题材的典型商业类型片,但苦于没有出口,恰好在一次路过唐人街的时候意外产生了灵感;再往后的第二、第三部,是基于想学习美国、日本的电影工业化流程……

可以说,在他导演生涯早期的创作中,陈思诚放置“自我”的空间是相对狭窄的,他遵守类型片应有的语法,对一个商业项目的商业性负责。

直到《解密》,陈思诚想做出一些冒险的新尝试,“在我商誉尚且背得住的情况下。”

在导演生涯的这个阶段,陈思诚的表达欲依然很旺盛,“我还有一大堆想拍的故事。电影对我来说可能就像数学对容金珍的意义一样。”

电影中,容金珍从梦境汲取灵感,破译现实中的密码,对梦境的依赖也一度令他陷入执迷。电影外,陈思诚不盲信梦境,他觉得自己更像“睁着眼睛做梦”的人,“我会经常白天没事就想一些情节,想一些故事。”

反倒是在作为监制的角色中,陈思诚会去继续寻找与自己志同道合的青年导演,且让青年导演去拍摄的项目反而有更多商业上的考量,“不能一个公司全都在冒险,也需要给予青年创作者更多的保护,可能我自己的东西未来会更冒险一点,从类型或者题材上向外拓展。”

他对产业的理解也在随着环境的变化而更新。曾经的陈思诚说,他今后要拍摄的电影,一定要是“可以IP化的”。但对《解密》,陈思诚坦承暂时还没有那些想法,“曾经我在一些论坛上还总在聊‘内容+’的问题,现在我都已经不聊了,因为现在的市场环境,咱们都先别聊跨行业的合作问题,先能捍卫住电影的基本盘都很不容易了。”

每个从业者都意识到要拉回观众,但这件事从来没有标准答案。在《解密》或者陈思诚之后的电影创作中,他对这个问题的思考是,“要让中国观众对中国电影感兴趣的话,必须要有真正在无论是视觉还是社会价值各个方面都可以让观众交流的电影。让大家得聊电影,才会想看电影,然后更加宽容一点的人,会爱电影。这件事情,不是好坏的问题,是存亡的问题。”

即便总被外界认为是成功的商业片导演,但陈思诚也对电影产业走向怎样的未来没有答案,“就像芭蕾舞现在也存在,古典音乐也存在,但它们的影响范围确实是越来越缩减了。”

他用“乐观的悲观主义者”来形容自己,并表示自己是一个时刻做好失去一切的准备的人,“但正因为我时刻做好了这样的准备,才每一天都觉得很开心,也每一天都觉得还可以尽兴而活。”